Driss Louiz

Driss Louiz est un enseignant-chercheur à l’Université Ibn Tofail

Activités

- Enseignant-chercheur

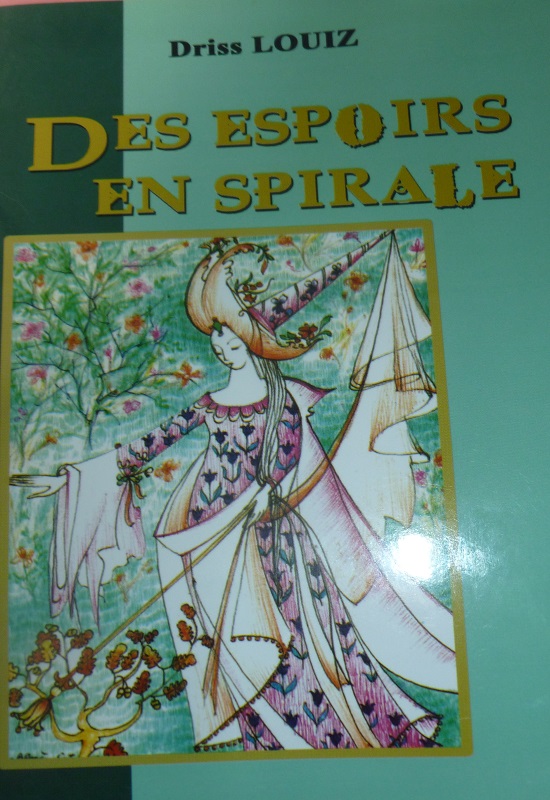

- Romancier

- Poète

- Modérateur et Responsable Communication Externe & RP du CLUB DE LECTURE - Kénitra

Biographie

Driss Louiz est un enseignant-chercheur à l’Université Ibn Tofail. Romancier et poète.

Invité du moi de Novembre

Driss Louiz

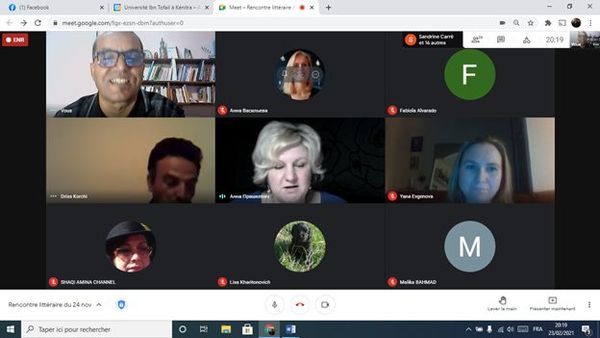

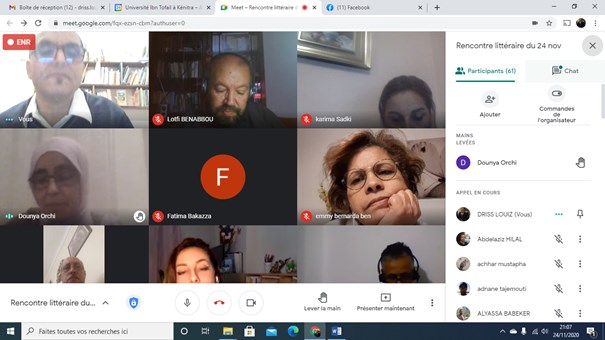

Rencontre Littéraire du Club de Lecture de L'Institut français de KénitraL’INVITE DU MOIS : DRISS LOUIZ (ROMANCIER ET POETE)PRESENTATION DE LIVRES SUIVIE D’UN DEBAT :· LA REPUDIEE DE TOURIA OULEHRI, PRESENTE PAR DOUNIA ORCHY· LE PAYS DES AUTRES DE LEILA SLIMANNI, PRESENTE PAR KARIMA SADKI· LE ROCHER DE TANIOS D’AMIN MAALOUF, PRESENTE PAR FATIMA BAKAZZAMODERATION : LOTFI BENABBOU

Publiée par Institut Français de Kénitra sur Vendredi 18 décembre 2020

Récemment invité

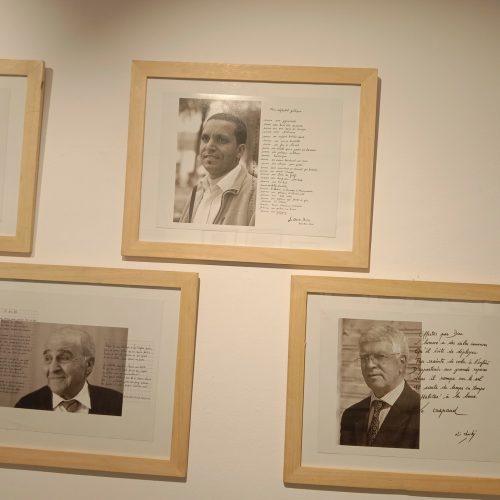

« Je t’ai inventé

Dans l’opacité de mes yeux _ensommeillés

Dans une nuit de grande nostalgie

Je t’ai inventé

Poème à chanter Champ à cultiver.

Je t’ai inventé dans le clair d’une aube

À pas de bohémien,

Je t’ai inventé dans le silence

Ciselé par les amis du verbe

Je t’ai inventé

Au large de mon chemin

Eau de mes grèves… »

(Driss Louiz, 2011)

Extrait de ..................

Mon alphabet poétique

1er Prix de poésie national 2004

A comme une pyramide

B comme une bonniche enceinte

C comme un arc sans sa hampe

D comme une bedaine

E comme un enfant brèche-dents

F comme un ouvre-bouteille

G comme un fer à cheval

H comme une échelle qui a perdu un barreau

I comme un poteau solitaire

J comme un hameçon

K comme un oiseau heurtant un mur

L comme une chaise sans pieds

M comme deux amoureux se tenant par les mains

N comme un court virage

O comme un trou de golf

P comme un drapeau immobile

Q comme un hochet

R comme lettre berbère

S comme le Sebou de Banassa à Thamoussida

T comme un poteau d’électricité

U comme un bol vide

V comme un oiseau qui tombe à pic

W comme l’éclair

X comme deux chemins croisés

Y comme un arbre en hiver

Z comme un zigzag

Par rachfet dans Autour d’un livre le 22 Novembre 2016 à 20:45

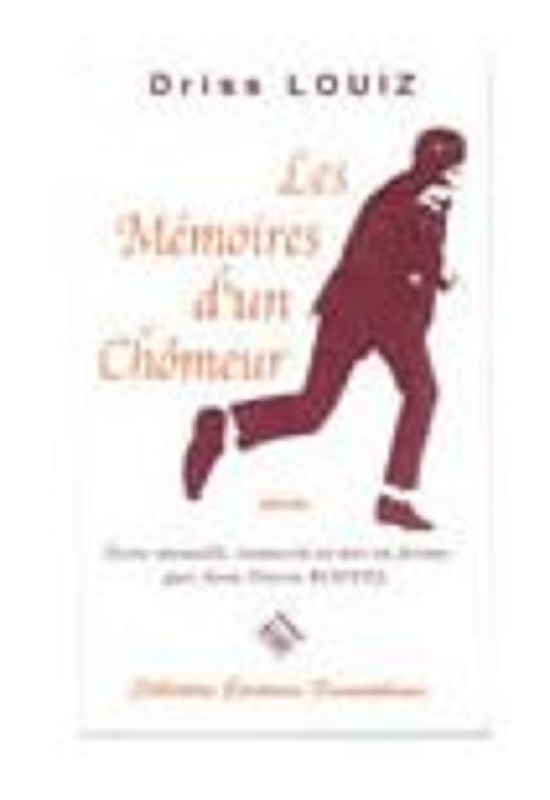

«La boite à merveilles » et « Les mémoires d’un chômeur » deux romans publiés par 48 ans de décalage. A.Sefroui a publié son roman en 1954, alors que le récit de Driss Louiz est publié en 2002.

« La boîte à merveilles » est œuvres littéraires, programmée par le ministère de l’éducation national aux élèves de la première année du Bac, dans le cadre de l’étude des œuvres. Dans cette histoire le narrateur évoque ses souvenirs d’enfance, il s’agit de scènes relevant de son vécu quotidien au Maroc des années 1920. Ce sont aussi des tableaux reflétant la couleur locale d’une société naissante où l’auteur esquisse les divers aspects de la vie sociale des marocains de l’époque.

Au fil de ces souvenirs défilent des figures de petites gens habitants la médina de Fès. Alors que c’est un enfant de six ans qui se charge de la narration, de son prénom, sidi Mohammed, il se situe au cœur de l’intrigue puisqu’il est, lui-même, le propriétaire de la fameuse « boîte à merveilles » qui constitue le titre du roman.

Tout au long de ces récits, la progression narrative laisse voir une ligne de démarcation, manifeste, entre la réalité brutale externe à cette boîte et l’univers imaginaire et féerique que représente son contenu intérieur pour cet enfant de six ans.

Les « mémoires d’un chômeur » est un autre roman écrit par l’enseignant/auteur Driss Louiz. De prime à bord, l’emploi explicite du mot « mémoires », en guise de titre, laisse comprendre, nettement, qu’il s’agit d’une suite de récits où le narrateur évoque quelques souvenirs extraits de la vie de l’auteur.

Ainsi présentées, les deux œuvres, quoique leurs publications respectives soient, largement, décalées dans le temps, donnent à voir non pas seulement des dissemblances, mais aussi de fortes ressemblances.

D’abord, il faut souligner que les deux auteurs, en question, ont été initiés à l’écriture sous l’effet du contact avec deux autres écrivains français.

A. Sefroui fut un élève de l’écrivain français François Bonjean au collège de Fès. Et Driss Louiz étudiant, il fréquentait l’atelier de poésie, qu’animait à Kenitra, entre 1981 et 1994, l’écrivain et poète J.P.Koffel.

Les récits dans « La boîte à merveilles » s’étalent sur douze chapitres, visiblement longs, mais non intitulés. Alors que dans « Les mémoires d’un chômeur » presque trente sept histoires se suivent et toutes intitulées.

L’autre rapprochement entre les deux romans réside dans la voix narrative adoptée. L’emploi de « Je » d’un narrateur prénommé Sidi Mohammed dans « La boîte à merveilles » et Driss dans « Les mémoires d’un chômeur ». Ce détail primordial est très significatif car il met en relief la dimension autobiographique qui marque les deux œuvres.

Le « Je » du narrateur, dans le roman de Séfroui, est une instance narrative stable et constante, figée dans le statut d’un enfant de six ans, tout au long de la progression narrative.

Le « Je » narrant, dans les petits récits de Driss Louiz, donne à voir un narrateur adoptant un statut variable et évolutif. Tantôt, c’est un enfant, à bas âge, élève du primaire, tantôt un adolescent, lycéen déjà initié à l’art d’apprécier et de juger, et tantôt, c’est un quasi adulte, avec une tête bien faite, le dotant de quelques capacités pour pouvoir tenir tête à ses pairs. Donc, le narrateur dans «Les mémoires d’un chômeur » fait figure d’une instance narrative en mutation et en devenir.

Les deux romans soulèvent des questionnements concernant deux périodes, quasi différentes, retraçant deux contours variables de l’histoire du Maroc. Séfroui rapporte les souvenirs d’un enfant ayant vécu au Maroc d’antan, qui était encore sous le protectorat français. Alors que les souvenirs évoqués par Driss Louiz s’étalent, d’une façon éparse, sur une période allant des années 1970 jusqu’aux années 2002.

Dans leurs récits respectifs, les deux narrateurs décrivent des personnages évoluant dans des espaces peints de couleurs locales. Dans « La boîte à merveilles », c’est l’univers pittoresque de la médina de Fès qui constitue, de loin, le macrocosme et le théâtre où se déroule la quasi-totalité des actions. Mais, de plus prés, c’est la maison dite « Dar chouafa » abritant les principaux personnages, qui constitue, d’une façon particulière, le vrai focus de la narration.

Dans « Les mémoires d’un chômeur » la visée narrative se focalise sur la localité de « Dar Guéddari », le village natal de Driss, mais en passant d’un récit à un autre, d’autres espaces sont évoqués : villes, villages et douars…en allant de sidi Yahya, Kénitra, Rabat vers Martil…etc.

Pour ce qui est des personnages, les membres de la famille de sidi Mohammed, dominés par l’omniprésence de la figure de la mère, constituent les acteurs les plus présents dans l’entourage immédiat du narrateur. A l’arrière font des tableaux, d’autres personnages défilent en guise de figurants meublant l’espace narratif, mais qui jouent, aussi, le rôle de catalyseurs pour extendre la portée narrative sous l’effet approfondissant de la sonde imaginative de l’enfant de six ans.

D’une façon quasi parallèle, les personnages dominants dans les récites des « Mémoires d’un chômeur » se présentent par degré de lien de parenté qui les lie à Driss le narrateur. La figure du père est, manifestement, la plus représentative. Le père, de son authentique prénom, Si Miloud, et de sa qualité amandée et titrée de Moqadem. Dans la majorité des récits, tout le Douar se trouve incarné par ce personnage, délégué incontesté de l’autorité religieuse et administrative. Tous les autres personnages gravitent autour de cet homme, à la fois, fqih et Moqadem.

Dans le roman de Séfroui, l’intrigue peut être schématisée par la trilogie : le narrateur « un enfant de six ans », la « boîte à merveilles » une sorte de refuge et défouloir pour cet enfant et l’univers extérieur, représenté par le monde brutal des adultes.

Dans « Les mémoires d’un chômeur » de Louiz, considéré comme un roman d’apprentissage, la narration y fait état d’un processus changeant et en évolution, le narrateur donne à voir un être en devenir, soumis à des mutations nées sous le poids et l’impact d’approximité conflictuelle entre le narrateur et son père.

Les deux romans se ressemblent, aussi, par l’usage de l’arabisme, à savoir le fait d’insérer, dans les récits, des termes ou des expressions, toutes entières, formulées en arabe dialectal, sinon l’emploi de formules calquées sur le parler marocain. Ce sont, surtout, des noms propres, noms des lieux ou de certaines fêtes traditionnelles. Dans « La boîte à merveilles », on trouve des appellations comme Lalla Zoubida, Rahma, sidi Abdeslam, Driss Al Ouad, sidi Boughaleb, Dar chouafa, le Fqih, le M’sid, Achoura, la Kissaria…etc. De même dans « Les mémoires d’un chômeur », on relève les noms comme Si Miloud, Attouch, Abdeslem, le Moqadem, Hamouche, Bouita, Lalla Drissia, Moul saykouk, Dar Gueddari, sidi Yahya…etc.

Le recours à l’arabisme, dont fait usage la quasi-totalité des écrivains maghrébins d’expression française, découle de l’impact d’oralité qui n’est qu’une expression manifeste de la culture populaire.

Au niveau de la forme, il faut reconnaitre que les récits, dans « La boîte à merveilles »sont rédigés dans un style touffu et hautement raffiné, vocabulaire riche et abondamment varié, touchant aux différents registres de langue, fréquence des images et des figures de style, le tout est couronné par une parfaite maitrise de l’art d’écrire.

Alors que, l’écriture dans « Les mémoires d’un chômeur », s’avère une ébauche dans un vaste champ surparsemé de signes et d’images, un lent et sûr cheminement, nettement, balisé de phrases simples, plus au moins longues, un lexique dénotatif et facilement accessible, voir un tout conçu dans une formulation transparente, bien due à la spontanéité du verbe et à la limpidité de l’expression.

Le propos de cette rencontre réside dans la portée pédagogique qui découle du rapprochement entre ces deux romans. « Les mémoires d’un chômeur », au niveau de la forme, constitue nettement une expérience dans le domaine de l’écriture encore à ses début. Au niveau du fons, donc, il laisse voir un style en construction, voire, en devenir. Au niveau du fond, il s’avère difficile de parler d’une vraie intrigue romanesque, les scènes racontées sont marquées par un regard naïf et spontané. Ainsi, pour les apprenants, passer par les textes de Driss Louiz pour aborder « La boite à merveilles » s’avère une démarche pédagogique très intéressante, dans le sens qu’elle peut les doter des clés nécessaires pour mieux comprendre l’intrigue romanesque, telle qu’elle est conçue dans « La boite à merveilles ».

Exclusivité Club de lecture

…

…

Publications

2002